世界農業遺産「みなべ・田辺の梅システム」とは?400年の歴史が育む持続可能な農業(広報誌ふれあい2025夏号)

「梅」と聞いて、どんなイメージを思い浮かべますか? 食卓に欠かせない梅干し、爽やかな梅酒、そして春の訪れを告げる美しい梅の花。そんな梅の魅力がぎゅっと詰まった場所、それが和歌山県みなべ・田辺地域です。実はこの地域、単なる日本一の梅の産地というだけでなく、400年もの長きにわたり受け継がれてきた独自の農業システムが、2015年に世界農業遺産に認定されていることをご存じでしょうか?

※ふれあい誌面とは内容が異なります。

世界農業遺産「みなべ・田辺の梅システム」とは?

P.16~P.17 拡大PDF全ページを見る

世界農業遺産とは?その価値と「みなべ・田辺」が選ばれた理由

世界農業遺産(Globally Important Agricultural Heritage Systems: GIAHS)とは、国連食糧農業機関(FAO)が認定する、伝統的な農業システムや文化、景観、生物多様性を包括的に保全する制度です。単に生産性の高い農業を評価するのではなく、その地域ならではの知恵や工夫、そして自然との共生を通じて育まれてきた多様な営みを高く評価します。

では、なぜ和歌山県みなべ・田辺地域が世界農業遺産に選ばれたのでしょうか? そこには、厳しい自然条件を克服し、持続可能な農業を築き上げてきた先人たちの並々ならぬ努力と知恵が隠されています。この記事では、みなべ・田辺地域の梅栽培がどのように発展し、現代に受け継がれているのか、その秘密を深掘りしていきます。

>>> 今後の農業支援や体験交流については、こちらからご覧ください!

400年続く梅栽培の連携

日本一の梅の産地、みなべ・田辺地域は、国内の梅生産量の50%以上を占め、400年前から続く農業システムがいまも脈々と受け継がれています。

海と山が近接し、平地が少ない地形のため、江戸時代初期は年貢の米があまりとれず、農民たちは重税に悩まされました。そこで田辺藩が、農業保護として梅の栽培を推奨し、地域に広がったといわれています。

先人たちの知恵で、もろく崩れやすい山には、根が強く土壌をしっかり固定する特性のウバメガシやカシなどが植えられ、崩落防止や水源涵養の役割を果たします。この木々はもうひとつの特産品「紀州備長炭」の原料となります。炭焼き職人は、木を適切に選んで切る「択伐」の技術を継承し、里山を保護・維持するための重要な役割を果たします。現在も里山には「紀州備長炭」の原木があり、傾斜地などの樹園地には「南高梅」が栽培されています。

みなべ・田辺の梅システム

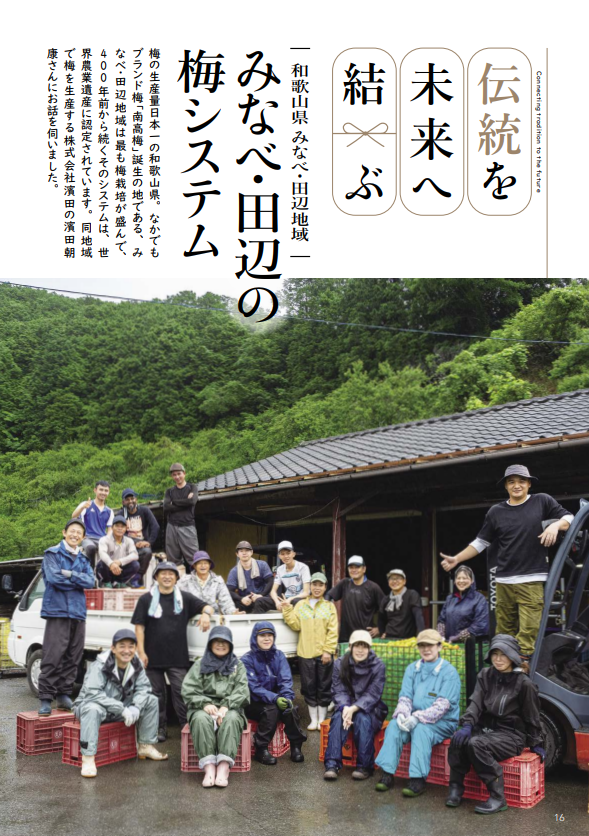

「やせた土地ながら、日照時間が長く、海からの潮風でミネラルも運ばれるので、梅栽培には適しているんです」と、株式会社濱田の濱田朝康さん(47)は話しています。濱田さんは田辺市石神地区に代々続く梅農家で、梅の栽培と加工品の製造・販売をしています。収穫期を迎えた梅林は、爽やかな香りに包まれていました。

主に梅干し用となる完熟梅は、自然に落下した柔らかな実を傷つけずに収穫するため、地面にネットが張られています。ピーク時には半日でネットに梅がいっぱいになるため、濱田農園では14㌶の梅林を午前と午後の1日2回、歩き回って収穫しており、1日に18㌖歩くこともあるそうです。

「梅は風やミツバチの力で交配させて実をつけます。花の咲く2月ごろは、まだミツバチが活動できる気温ぎりぎりで難しさもありますが、自然と共生しています」。早春に満開を迎える梅は、ミツバチには貴重な栄養源であり、人々にとっては春の訪れを感じる観光資源でもあります。

「栄養もあるし、贈答品にもできる、魅力あるフルーツ。「購入だけでなく、ここに訪れてもらえるように取り組んでいます」と、濱田さんは話してくれました。

>>> 今後の農業支援や体験交流については、こちらからご覧ください!

まとめ

和歌山県のみなべ・田辺地域は、日本の梅生産量の50%以上を占める一大産地です。この地で400年以上にわたり受け継がれる独自の農業システムが、2015年に世界農業遺産に認定されました。その核心にあるのは、自然と共生し、地域特有の環境を最大限に活用する先人たちの知恵です。

平地が少ないみなべ・田辺地域では、江戸時代初期に米の収量が低かったため、田辺藩が梅の栽培を奨励しました。これにより、根が強く土壌を固定するウバメガシやカシなどの広葉樹を山に植林し、水源涵養や土砂崩れ防止に役立てる独自のシステムが発展しました。

「みなべ・田辺の梅システム」は、単なる農業技術ではなく、地域社会、経済、生態系が密接に結びついた持続可能な循環型農業のモデルとして、世界から注目されています。

>>> 今後の農業支援や体験交流については、こちらからご覧ください!

〒532-0011

大阪府大阪市淀川区西中島3-11-10(新三宝ビル4F)

電話:06-6195-3960/FAX:06-6195-3970

E-mail: [email protected]

受付時間:9:30~17:00(平日)